的說,也就是智慧和慈悲都圓滿的人.

此幅主尊是釋迦牟尼佛,左右脅畫的是蓮花手菩薩.彌勒菩 薩,上方左右各為金剛薩埵.長壽佛,下方左右為密勒日巴尊者和一位不詳的聖哲.主尊前下方繪的是文殊菩薩

和妙音天女.

解析:1.唐卡主要是反映宗教活動的內容,佛像都具有象徵意義的藝術形象,就像現代抽象派.印象派的藝術一樣,不能只從視覺形象去理解.

2.主尊手勢是說法印,顯示正在演說佛法,轉動殊勝的法輪,支撐法座的四隻獅子象徵四無畏,蓮花座表示出離心成就,其上有月輪表菩提心成就,靠背由上而下有大

鵬.龍(上為人身,下為蛇形身).巨鰲.少年.麒麟.白大象等裝飾表示具有六度(布施.持戒.忍辱.精進.禪定.智慧)成就.

菩薩即菩提薩埵,是梵文Bodhisatta的音譯,其意義是"覺有情"也即自覺覺他,但覺行尚未圓滿者,因而不斷地"上求菩提,下化眾生",菩薩的學程共有十地(十個階段),簡言之朝向"智慧與慈悲"圓滿而努力以赴的人.

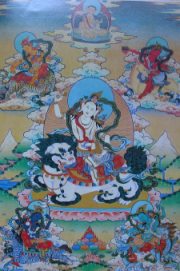

此幅主尊為四臂觀音,上方正中是無量光佛,左右為金剛手與文殊菩薩,下方左右各是綠.白度母.

解析:1.唐卡藝術往往是將抽象的佛學概念具體化,但象徵的意義有一定的標準 ,在<續部>典籍中有詳細的記載.

2.主尊身白色表圓滿潔淨無垢,不被煩惱.所知二障所影響,四臂表慈悲喜捨四無量心,前雙手托"如意寶"表大慈大悲利眾菩提心,後二手持念珠.蓮花表精進.空慧,頭戴五佛冠表五智成就.頭頂與身體外的圓.橢圓光暈表示此尊為出世間聖者.

3.圖中觀音.文殊.金剛手菩薩表大悲.大智.大力(力行)綠.白度母代表降眾魔增眾壽之妙行.

解析:1.宗教藝術品,對藏族人而言,它所表示意義要比當作古玩文物來得重要與珍貴.

2.在藏區,所有的宗教藝術品都統稱"股嵩圖單"是幫助信仰的人回憶起它的象徵所在 .

3.當十六尊者欲離開中原時,大臣們即為之造塑像,供奉在他們住過的地方,後來藏人魯

眉眾群訪問中原時,即依此繪十六尊者唐卡攜回西藏,供奉在查葉爾巴寺.隨著對十六

尊者的崇拜與祈供傳遍藏區以後,藏區製作十六尊者的造像便逐漸盛行起來.

4.十八阿羅漢是由十六阿羅漢發展出來的,最早的十八阿羅漢畫像是前蜀人張玄所繪,

是在十六尊者之後加上慶友和賓頭盧二尊者,後來也有加上迦葉.彌勒尊者...,元朝以

後,十八阿羅漢取代了十六阿羅漢成為佛寺中阿羅漢塑像.畫像的主流.

本幅為阿羅漢渡水圖,有騎虎.騎獅.有的乘龍...,行於波濤洶湧之間,中央上方為釋迦牟尼佛

及其隨伺,有持傘蓋.寶幢.法螺.法輪.蓮花也有持缽的,描繪極為細膩生動.

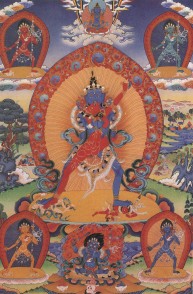

大威德金剛Yamantaka為五大金剛法之一,屬無上瑜珈密續法, 梵名閻曼德迦,即怖畏金剛,亦稱大威德,是文殊菩薩化身的憤怒相.

此幅主尊為大威德金剛,上邊為文殊菩薩,兩位成就者與二聖哲,下方是三位閻魔護法.

解析:1.密乘佛像約可分寂靜.憤怒.非人面怖畏相三類,其面貌.形形象.裝飾..都有象徵意義,狂怒恐怖的形象是作為激發修習者對煩惱產生憎惡的工具.

2.本圖是八類造像尺度中的第五類,記載在密續(閻摩紅黑之敵密)中,主尊九面表佛法九部契經,各面有三眼表洞察三界,五骷顱為冠,表五智成就,二角象徵勝.俗二諦,三十四手加身語意三密表三十七道品(四念處.四正勤...),十六足表十六空性,左右足下上層踩鷲等八禽.八人獸表八成就.八自在也即斷十六執實,下層踩自在天.大梵天..等婆羅門 教的八大主神,象徵此法為捨棄印度教等不究竟世間法的

此幅為長壽五姊妹護法,又稱祥壽五佛母,為世間護法神,中央為身白色的查西次紝瑪,後右為身黃色的米郁珞桑瑪,後左為身紅色的覺班鎮桑瑪,前方左右分別為身綠.藍色的妲嘎浞桑瑪.婷寂悉桑瑪正方是密勒日巴尊者

解析:1.藏區造唐卡或佛塑像因素有寺院落成.修行需要.為親

人祈福.累積善業;需求多而促使宗教藝術品蓬勃發展

2.主尊身白色左右手分持金剛杵.長壽寶瓶象徵掌福壽,

後方左右為身紅色.黃色女神,其左右手各持摩尼寶.

寶匣.寶盤.滿願印表掌財富.福祿,前方左右為身綠色.

藍色女神其左右手持稻穗.青蛇.五色旗.寶鏡表掌牲

畜.先知;此幅在寧瑪巴的著作中其形貌略有出入.出世法門,五十人首為項鍊指某種三昧修習或音明五十字清淨,裸體表二障破除,身藍色表法 相性空,蓮座由四色花瓣組成象徵四大為升起的源頭,背後烈燄光暈表智慧的光輝.

勇士空行:Dakini,勇士空行藏文為巴臥.康拙,即男勇士.能飛行

空中的女士,也有勇士.勇士女及空行.空行母的說法;是色界.無色界的眾生.可分為世間與出世間(智慧)勇士空行兩類,出世間勇士空行是指已進入見道或獲聖位的,可作為僧皈依之一.世間勇士空行是指依靠善德而具法力或在資糧.加行道,仍受業力影響者.

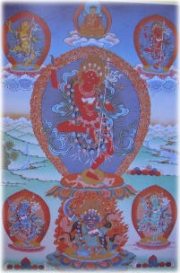

此幅主尊為金剛亥母,上方正中是大寶法王,左右各為紅色的蓮

花空行母.黃色的寶生空行母,前方左右是綠色羯摩空行母.

藍色金剛空行母,前中央為大黑袍金剛護法.

解析:1.藏傳佛教以女性象徵智慧,空行母以女性樣子出現表空性與慈悲,以究竟而言,般若智慧是諸佛所出生處,是諸佛之母,"佛母"這是對"般若智慧"的形象具體化的譬喻.

2.主尊立於蓮花日輪上,表"空性"成就,踩一屍表降服我執,手持鉞刀.顱器表斷"愛欲魔"之命,喝"四魔"之血,倚人頭

雙身像: 二像擁抱的總稱,雙身像不是歡喜佛,歡喜佛只是一尊佛的個別稱呼,也就是指"喜金剛".西藏的宗教藝術特

點是"不能只從視覺形象去理解;任何形象手勢都有隱含的意義"如圖齊教授指出西藏的畫卷對藏密而言"

任何形象都是象徵的""唯有已接受其奧義者,方可解讀",也正如JeanErecle在有關唐卡畫的論文中指出"每種徽記,每個具體情節都具有一種特殊的意義".

解析:1.慈悲與智慧是佛法(成佛)的兩大根本,稱為佛父母;藏傳佛教中以男身象徵慈悲,女身象徵智慧,雙身像是"根本教理"的比喻和象徵物.

2.主尊為勝樂金剛與金剛亥母,為藍色.紅色分別代表氣.血,相擁抱表氣血相依的規律,雙手持杵鈴交叉表悲智合一,左右腳底踏大自在天神.天妃,表調伏外道與我執的成就.

天杖表法報化三身,頸掛五十人首鬘表某種三昧修習,身光環外配置烈焰圖案表此為智慧空行母.

3.這造像手法是屬於八種尺度中的第四種可站.可坐型表現法,記載於[四吉祥座密]之中.

皈依境:即是傳承樹.如意樹或會聚樹,有時又稱資糧田,是藏傳佛教修習者作為日常修持.頂禮.觀想.供養等積聚福德智慧的畫像.藏傳各教派都有其傳承的皈依境,此為格魯巴的.

解析:1.西藏藝術唐卡作品群集畫像比較多,一幅唐卡描繪許多的佛像或事跡,例如皈依境.本生傳.上師傳記等等,而此等畫面排列方式.次序.位置是依據典籍作安排,若是依受委託者要求而繪製的唐卡,就

不一定了.

2.皈依境唐卡的繪製內容大致分為上師與傳承祖師.佛.佛典.僧(菩薩.阿羅漢)護法.眾生等五部分.

3.,上左右上角落靜尊.佛.菩薩.阿羅漢.空行.護法等,方是格魯巴的歷代傳承祖師,下方為四大天王及供養者